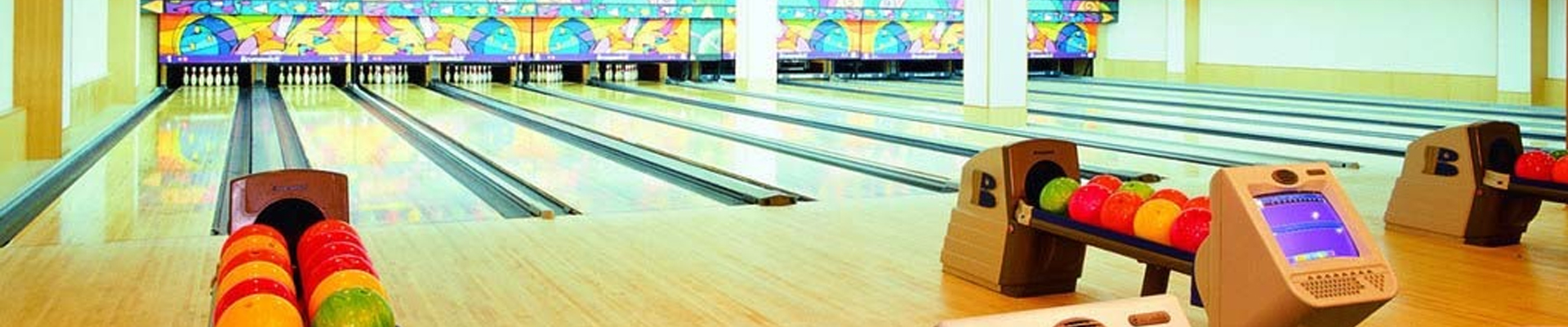

1. 行业需求回暖,保龄球设备市场迎来新机遇 近年来,随着全民健身政策持续推进及休闲娱乐消费需求增长,保龄球运动逐步从高端小众市场向大众化场景渗透。据相关统计数据显示,2023年国内保龄球馆新增数量同比提升约18%,带动上游设备采购需求显著增长。多家保龄球设备厂家表示,订单量较过去三年平均增长超30%,尤其是二三线城市商业综合体及社区型场馆的设备需求增速明显。

行业分析指出,保龄球运动的低门槛、强社交属性以及家庭友好型体验,使其成为商业地产引流的重要项目之一。设备厂家通过优化产品性价比、缩短交付周期,进一步降低了场馆运营方的初始投入成本,推动市场扩容。

2. 智能化技术成核心竞争力,国产设备突破传统局限 在技术革新领域,国内保龄球设备厂家正加速向智能化、自动化方向转型。新一代设备普遍搭载智能计分系统、球道状态实时监测模块及远程运维平台,可大幅降低人工维护成本。例如,部分厂家推出的"AI辅助摆瓶系统",通过高精度传感器与算法优化,将故障率降低至0.5%以下,较传统机械结构效率提升40%。

此外,虚拟现实(VR)技术与保龄球设备的融合成为行业新趋势。多家头部企业已推出支持多人联机竞技的VR保龄球模拟设备,通过动作捕捉和场景渲染技术,为用户提供沉浸式运动体验。此类产品在主题乐园、电竞场馆等新兴场景中试水成功,开辟了设备应用的多元化场景。

3. 绿色制造标准落地,环保型材料应用占比提升 随着全球环保监管趋严,保龄球设备生产环节的可持续性成为行业关注焦点。2024年初,《娱乐运动设备绿色制造通用规范》正式实施,对设备能耗、材料可回收率等指标提出明确要求。

为响应政策导向,国内主要厂家已逐步采用生物基高分子材料替代传统ABS工程塑料,部分球体及球道组件的再生材料使用率超过60%。同时,设备驱动系统完成从液压动力向电力驱动的迭代,能耗降低约35%。行业专家表示,环保升级虽短期增加生产成本,但长期将助力企业打开国际市场准入通道。

4. 海外市场拓展加速,东南亚成重点布局区域 据海关总署数据,2023年国内保龄球设备出口额同比增长27%,其中东南亚市场贡献率占比达45%。当地快速增长的文旅产业及中产阶级消费升级,为国产设备出口创造机遇。

为适应海外市场需求,国内厂家针对性开发热带气候适配型设备,增强防潮、防腐蚀性能,并提供模块化组装方案以降低运输成本。同时,通过与国际保龄球协会(ITBF)合作开展技术认证,国产设备在欧美专业赛事中的使用比例逐步提升。

5. 行业挑战犹存,标准化与售后服务成破局关键 尽管市场前景向好,保龄球设备行业仍面临多重挑战。一方面,设备规格与接口标准尚未完全统一,导致场馆兼容性改造成本较高;另一方面,设备维保响应速度直接影响场馆运营效率,部分区域仍存在技术服务网络覆盖不足的问题。

针对上述痛点,行业联盟正牵头制定《智能保龄球设备通用技术标准》,预计2025年完成首批试点应用。同时,头部企业通过建立区域化备件中心、开发AR远程维修指导系统等方式,将平均故障响应时间压缩至4小时以内。

6. 未来展望跨界融合或重塑行业生态 业内人士预测,保龄球设备行业将加速与物联网、大数据等技术的深度融合。通过采集用户运动数据,设备厂商可为场馆提供客群分析、课程定制等增值服务,构建"硬件+软件+服务"的一体化商业模式。此外,与健身行业、健康管理机构的跨界合作,有望开发出运动康复等新型应用场景。

结语 在政策红利与技术创新的双重驱动下,国内保龄球设备行业正步入高质量发展阶段。如何平衡成本控制与技术投入、如何构建全球化服务体系,将成为企业下一阶段竞争的核心议题。行业生态的持续优化,或为保龄球运动的大众化普及注入更强动能。

电话咨询

电话咨询 返回顶部

返回顶部 首页

首页